Compartir

De los caudillos a los frentes electorales: La balcanización como un destino que insiste

“Fracasado el proyecto de San Martín y Bolívar de mantener la unidad política de la América hispana (…) se extendió la balcanización de estos territorios, fruto de oligarquías locales, muy en especial en Lima y Buenos Aires, y los localismos propios del atraso político y la falta de un poder centralizado que actuara como núcleo fundante. Junto con él, llegaron el liberalismo y el positivismo europeos que fueron abrazados por gran parte de la intelectualidad.” (Auton, Omar – 2025 – Patria o Colonia. Debatir, pensar, actuar)*

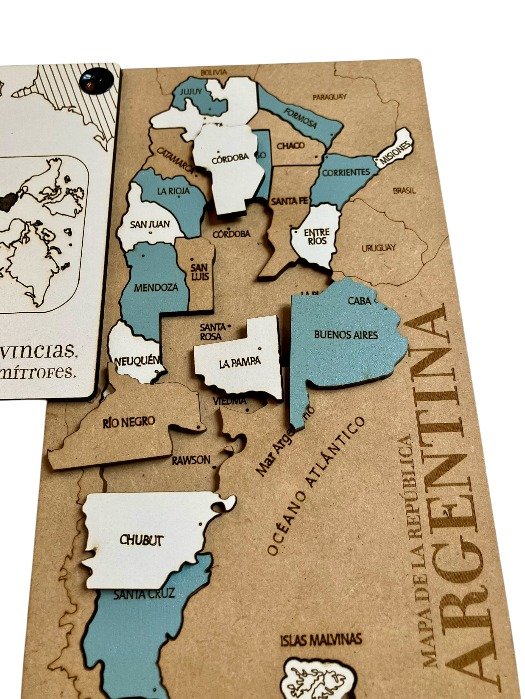

Las últimas elecciones dejaron al descubierto la balcanización de los intereses en el territorio argentino. Tomemos como ejemplo los nombres de los frentes que se armaron dentro del paraguas opositor, el justicialismo y las agrupaciones enroladas en el pensamiento nacional y popular: Fuerza Justicialista Mendoza, Fuerza Entre Ríos, Fuerza San Juan, Fuerza Santacruceña, Tucumán Primero, Frente Justicialista Salteño, Federales Defendamos La Rioja, Frente de la Victoria (Formosa), Defendemos La Pampa. Solo en 14 provincias, de los 24 distritos electorales, se pudo ir con el frente “Fuerza Patria”.

Aunque puede parecer circunstancial, los nombres de los frentes electorales hablan de la fragmentación, porque cada uno de ellos expresa la intencionalidad de centrar sus intereses en lo local, territorialmente, donde la unión integral nacional no pudo lograrse.

La balcanización del antiguo Virreinato, luego de fracasado el sueño de la Patria Grande, abrió las puertas al pensamiento dominante europeo: liberalismo, positivismo y capitalismo naciente, producto de las revoluciones industrial y burguesa. ¿En qué realidad? En un pueblo donde no había sucedido la revolución industrial, ni se había gestado la clase media burguesa, como sí había sucedido en Europa en los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, estas nuevas ideas, copiadas pero incomprendidas por la población de las provincias argentinas, no encontraron terreno fértil para desarrollarse desde el convencimiento y la experimentación, sino que solo fueron defendidas por unos cuantos políticos e intelectuales del porteñismo y de sus adalides provincianos, con aires de superioridad.

El resultado fue que cada provincia (de las más productivas y económicamente activas) antepuso sus propios intereses sociopolíticos y económicos a la construcción de una nación. En estas provincias, los caudillos fueron mayoritariamente terratenientes, provenientes de familias adineradas, que apoyaron la independencia no solo por el altruismo de la libertad, sino fundamentalmente porque la independencia era el camino al acceso del manejo de la gobernanza, el desarrollo productivo y la libertad de comerciar con el mejor comprador.

Comparemos: Bernabé Aráoz, en Tucumán; Martín Miguel de Güemes, en Salta; Estanislao López, en Santa Fe; Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza, en Entre Ríos; Juan Bautista Bustos, en Córdoba; Facundo Quiroga, en La Rioja; Juan Manuel de Rosas, en Buenos Aires y parte de La Pampa; José Gervasio Artigas, en la Banda Oriental y las provincias mesopotámicas. Se puede observar que hay casi una paralela coincidencia entre los caudillos provinciales del siglo XIX y los frentes electorales del 2025.

Omar Auton cuenta qué pensaban los intelectuales, mayoritariamente porteños y europeizantes, en relación con la reacción de las provincias:

“…llegó el pensamiento de la burguesía europea conservadora y triunfante —intentando contagiar las ideas de liberalismo—, pero en América no había habido revolución burguesa, no existía un desarrollo capitalista que era la médula del sistema europeo (…) Apareció entonces un pensamiento, muerto antes de nacer, lleno de frustración y amargura: ¿Cuál era la causa del fracaso? Inmediatamente se la buscó en la ignorancia y atraso de la población indígena y mestiza, en la ‘psicología’ de los habitantes…”

Doscientos años después, desde los dos lados de la grieta, se señala al elector por ignorante y atrasado. Años anteriores eran los liberales quienes acusaban a los electores del peronismo de “planeros brutos”; ahora son los de pensamiento nacional y popular (en todo su espectro) quienes acusan de “cabeza de termo” a los electores de La Libertad Avanza.

Ampliar la mirada, buscar una perspectiva menos agresiva y más analítica tal vez sea más beneficioso para comprender la realidad.

¿Qué pasaba en las provincias, económicamente, en el siglo XIX? Al finalizar las guerras de la independencia, las provincias del norte y centro comenzaron con una economía de autoabastecimiento. Se desarrolló la industria artesanal, basada en el trabajo manual: cuero, tejidos, jabón, cebo, monturas, riendas y plumas. En tanto, se acentuó el comercio con Bolivia y Chile, especialmente en relación con la ganadería, pudiendo colocar ganado caballar, ovino, mular, burros y vacuno en el mercado chileno, especialmente. Mendoza y San Juan crecieron en el comercio ganadero y el desarrollo de la minería basada en la plata y el cobre.

Mientras tanto, Buenos Aires abría las importaciones, especialmente de Inglaterra, introduciendo productos manufacturados a bajo costo, lo que empezó a resentir las economías de las provincias. Un ejemplo de esto es la vitivinicultura mendocina, que no podía competir con los vinos europeos. Entre Ríos y Corrientes quedaron a merced de los productos importados, con el gigante Imperio del Brasil por un lado y el aperturismo porteño por el otro.

Es en este contexto que se inicia la perspectiva económica federal con un modelo proteccionista, que fue la base económica de las luchas de los caudillos versus el liberalismo librecambista. Poco de esto se enseña y se cuenta al hablar de los treinta años de luchas entre unitarios —intelectuales europeizantes— y federales —brutos caudillos provincianos—, adjetivación que dejó la historia oficial y aún se repite en muchas clases de historia.

En el siglo XXI seguimos confrontando, detrás de las máscaras de turno y de una economía global, el modelo de desarrollo interno, de autoabastecimiento, protección y explotación nacional de las riquezas de nuestros suelos, versus la liberación de las finanzas a los popes extranjeros, con la exportación sin valor agregado y el aperturismo indiscriminado, en detrimento de las economías regionales.

En 1860 el conflicto se resuelve económica y políticamente: el porteñismo “arregla” en Pavón. ¿Podríamos decir que el voto vendido de un Kuider es heredero de la entrega de Urquiza en Pavón? Posterior a Pavón, Mitre manda a matar al Chacho Peñaloza (el último de los caudillos provincianos), apuñalado y baleado, cortando su cabeza y llevando una oreja del cadáver a una fiesta del dirigente liberal riojano Natal Luna, quien días después se quedaría con algunos bienes del muerto. Forma cruel —la crueldad también sería heredada, en la misma línea de pensamiento— en que se logra la unificación del país.

En las elecciones de medio término, el partido liberal-libertario se presenta unificado en todos los distritos electorales de la Argentina, mientras que la oposición se fragmenta, defendiendo intereses territoriales que después pondrán a negociar como trofeo en disputa, para obtener el mejor rédito para sus intereses locales, tanto políticos como económicos.

¿El resultado? Podemos leerlo en la historia: las provincias terminan entregadas al poder central, negociando migajas y empobreciendo a sus habitantes. Porque la creciente economía del centro-norte argentino de mediados del siglo XIX es la pobreza argentina estructural de hoy.

Verónica López

Licenciada en Ciencias de la Educación

1 comentario

pablo

Interesante enfoque desde una perspectiva superadora. Entendemos, va llegando el momento de definiciones, luego de más de dos siglos de historia, con muchas manchas sangre de hermanos derramada en el camino. Definitivamente, nuestro destino debe inclinarse para uno u otro lado de la grieta ¡Qué país queremos para las nuevas generaciones de argentinos que vendrán!