Compartir

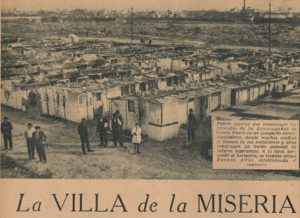

El país de las fábricas cerradas y las villas abiertas: “Villa Desocupación», la primera herida social de la Argentina moderna

En menos de dos años de gobierno libertario, cerraron casi veinte mil empresas y se perdieron más de doscientos treinta mil empleos registrados. La historia parece repetirse: hace casi un siglo, la primera “villa miseria” del país se llamó Villa Desocupación y nació también del desempleo masivo, la represión y el hambre. Hoy, los ecos de aquella crisis vuelven a escucharse en un país donde el trabajo desaparece y la pobreza crece al ritmo del ajuste.

Por Verónica López

Lic. en Ciencias de la Educación

“Treinta empresas cierran por día desde que asumió Milei”

Muchos datos en Argentina se tornan discutibles, pero hay algunos que son irrefutables, y no importa la explicación que quiera darse (o sistemáticamente ocultarse): los datos están para quienes los quieran ver.

El acceso al trabajo estable y su contracara, la desocupación, están en una dinámica donde uno retrocede y el otro avanza a un ritmo sostenido y en aceleración. Lo demuestran los datos.

El Centro de Economía Política (CEPA) especifica que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron 19.769 empresas (solo en agosto, 3.647). Esto implica la pérdida de 236.139 puestos de trabajo registrados, a razón de 416 por día. Si se hace la cuenta básica de que por cada puesto de trabajo se considera un grupo familiar núcleo de cuatro integrantes afectados, estamos hablando de casi un millón de personas en situación de riesgo alimentario, de vivienda y de salud.

Algunas de las empresas multinacionales que dejaron de operar en nuestro país son HSBC, Xerox, Nutrien, ENAP, Medical Care, Red Surcos y Sancor, entre varias más.

¿A dónde nos lleva esto? Indudablemente, a la caída abrupta en la pobreza de gran parte de la población que tenía un nivel de vida relativamente estable. ¿Si la situación era óptima antes? Seguramente es discutible. Lo que es seguro es que hoy el camino es hacia el abismo.

¿En qué consiste el abismo? En la pérdida de la seguridad básica para la subsistencia: salud, vivienda y alimentación.

Es verdad que hay ciertos mantras repetidos sin mayor explicación. Uno de ellos es “esto pasó siempre”, y la realidad es que no es así. Hubo momentos económicos en Argentina de gran crecimiento, donde la ciudadanía adquirió niveles de empleo estable, servicios sociales y seguridad alimentaria muy altos, y otros donde la aplicación de políticas públicas orilló a gran parte de la ciudadanía a niveles paupérrimos de vida. En el contexto actual, la ciudadanía está siendo orillada.

Orillada a la vida en la miseria, lo que nos remite a las llamadas villas miserias, esos lugares donde se arrinconan los excluidos de todos los sistemas de protección.

La primera villa miseria registrada en la Argentina se dio en llamar Villa Desocupación, y sería un aporte a la memoria recuperar la historia de la misma, porque estamos hablando de desocupación, y la historia es la fuente que nos muestra no solo de dónde venimos, sino claros ejemplos de hacia dónde vamos. Entender la historia como pasado muerto (recientemente se escuchó en varios reportajes decir al presidente, en relación con la candidatura del diputado acusado de vínculos con narcos: “No quiero hablar del pasado, ya fue, miremos para adelante”) es no comprender que la historia es un mapa que nos muestra hacia dónde se va y en qué condiciones se va a llegar.

Villa Desocupación nace en 1932. Argentina sufría la primera gran crisis económica global, la llamada “crisis del 30” o la “Gran Depresión”. En nuestro país se había producido el primer golpe de Estado cívico-militar: José Félix Uriburu tomó el gobierno provisionalmente hasta 1932; le sucede el general Agustín P. Justo, en elecciones claramente fraudulentas.

Gardel en «Villa la Desocupación»

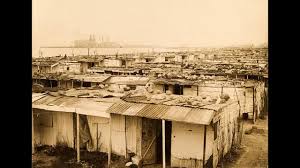

El asentamiento se realiza en la zona del Puerto Nuevo, donde llegan personas sin empleo y, por lo tanto, imposibilitadas de pagar el alquiler de las piezas; muchas de ellas inmigrantes, tanto del exterior —llegados de Europa en la última ola inmigratoria— como del interior del país, debido a la crisis económica. El Censo Nacional de 1932 registró 87.223 desocupados en la ciudad de Buenos Aires, sobre un total de 333.997 personas sin empleo en todo el país (Rapopo y Seoane, 2007: 552). El régimen de Uriburu tomó rápidas medidas represivas ante el flagelo de la desocupación y el deterioro de las condiciones de vida, para sofocar cualquier intento de protesta.

La propiedad de la tierra, la desocupación y el hambre se conjugan en el contexto sociopolítico de la época. El historiador Elías Castelnuovo rescata un diálogo entre dos curas que, por esos años, analizaban la problemática:

“Padre Martín. —El problema de la desocupación, el Papa lo ha dicho, es, antes que nada, un problema moral.

Padre Gregorio. —¿Cómo puede ser moral un problema que se resuelve con el trabajo?

Padre Martín. —Es moral porque tiene que solucionarse con el espíritu, con la voluntad.

Padre Gregorio. —¡Eh! Si no hay trabajo, no hay comida; y si no hay comida, no hay voluntad ni hay espíritu.” (Castelnuovo, 1934: 115)

“Padre Gregorio. —(…) Los pobres no tienen nada para vivir. La tierra, toda la tierra, es de los ricos. ¡Esto es lo que hay que repartir! ¡No los desperdicios del pan! ¡Eh!

Padre Martín. —¡Pero eso es comunismo! (…)

Padre Gregorio. —(…) Si no se reparte la tierra, pienso, todos estos lobos hambrientos se juntarán y saldrán a la calle. Y entonces…

Padre Martín. —¿Entonces qué?

Padre Gregorio. —¡Nos devorarán a todos! ¡A los ricos y a los que defienden a los ricos!” (Castelnuovo, 1934: 117)

La villa que se levantó en la ribera de Palermo causó un gran impacto en la atildada población porteña. Queda reflejado en el diario La Nación como un:

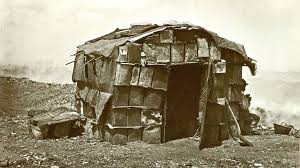

“…extraño y pintoresco caserío pacientemente construido con trozos de lata, papeles residuales, fragmentos de camas viejas y otros elementos (…) La perspectiva de la villa no es enteramente desagradable, con su equívoco aspecto de palomar adherido a la tierra. Las habitaciones han sido construidas con cierta simetría. Están exteriormente blanqueadas (…) con pequeños jardincillos que prestan al conjunto un matiz panorámico de un caprichoso barrio obrero. Callejuelas un tanto rústicas, más bien senderos, permiten el paso del transeúnte por entre el caserío, en el cual se albergan solamente hombres sin trabajo, que tratan, dentro de lo posible, de mantener el interior de sus refugios en un relativo grado de higiene.”

En el proceso de configuración comunitaria y territorial de Villa Desocupación se organizó el “Comité de Desocupados de Puerto Nuevo y Palermo”, primer antecedente directo de la organización de base que hoy denominamos movimientos sociales.

Raúl González Tuñón, periodista del diario Crítica, visita la villa para escribir un artículo y la describe así:

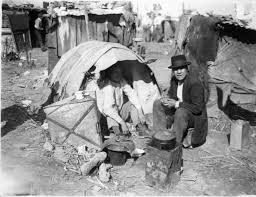

“Como algunos cronistas se habían burlado de esos desocupados forzosos, incluso llegaron a considerarlos simples vagos, y Pepe Arias los ridiculizaba en un monólogo cruel, no querían visitantes extraños a su medio. A mí me encargaron un amplio reportaje, aconsejándome que fuera allá en zapatillas, mal vestido, sin afeitar, como un desocupado más. Así pude transitar libremente por el vasto y tortuoso campamento de Puerto Nuevo, donde habitaban el hambre, la incertidumbre, la desesperación, no faltando a veces las pinceladas risueñas o nostálgicas, el rasgo de ingenio.” (Salas, 1975, p. 72)

En 1934 se crea el organismo “Junta Nacional de Lucha contra la Desocupación”, que se encargó de perseguir y reprimir a los desocupados. Entre otras acciones, en 1935 ordena desmantelar la Villa Desocupación.

El ideario en que se enmarcó quedó reflejado en el libro que escribió el subcomisario Juan Alejandro Ré, a cargo del operativo:

“Villa Desocupación era un foco de infección material y moral, donde en escala ascendente y peligrosa se transformaba sucesivamente el desocupado en mendigo; éste en vago y el vago en delincuente.” (Ré, 1937, p. 59)

Los terrenos nacionales donde se había ubicado el pobrerío desocupado dieron origen al barrio de Retiro y a la actual zona residencial de Palermo, bajo el modelo higienista urbanístico de la época.

Si bien la villa casi fue borrada de la historia, no lo fue de la memoria del pobrerío desocupado: el asentamiento se fue corriendo y dio origen a la actual Villa 31 de Retiro.

La falta de trabajo resiente toda la vida de las personas. Primero viene la desorientación, luego la alimentación irregular, después la desestructuración familiar, se debilita la salud y, finalmente, llega la falta de techo. A partir de ahí solo queda subsistir como se pueda.

¿Se puede acusar a alguien de que, en situación de desocupación, se llegue a la resignación o al delito? Seguramente no. La historia nos ha mostrado que el camino de la falta de trabajo lleva directo a Villa Desocupación.

Verónica López

Lic. en Ciencias de la Educación

[1] https://www.telesurtv.net